3 稲作と生物多様性

多くのカエルは水田のような浅い湿地で産卵する。耕起や代掻きなどの撹乱は多くの生物にダメージを与える。水田の生き物は農事カレンダーに結びついた生育を示し、この撹乱を避けてきたのである。

湿田では、冬期から産卵期に入る両生類がある。これらの両生類の卵は水温が低い時期に発生を始め、田植え前に変態を終えて陸に上がる。同じ時期には、ゲンゴロウモドキなど水生昆虫の幼虫がおり、オタマジャクシを餌に成長し、田植え前に成虫となる。

ミズカマキリ・タイコウチ・ゲンゴロウ・ガムシなどの水生昆虫は5月から6月にため池から姿を消し、秋になると再び池に現れる。これらの昆虫はため池から水田に移動し産卵し、孵化した幼虫が成虫になり、ため池にもどる。両生類のトノサマガエル、ヌマガエルなども田植え後の水田で産卵する。

このように、水田で繁殖する生き物には、伝統的な田植えが始まる時期に産卵・成長を終え水田を出るものと、田植えが終わってから産卵するものとがある。水田における最大の撹乱である耕起と代掻きの時期をうまく避けて繁殖してきたのである。稲作技術が近代化されると、個々の水田の農事カレンダーはともかく、農村環境そのものが生物の多様性を維持できなくなってきている。

3-1 伝統的稲作

日本において栽培としての稲作が行われるようになり、鉄製の農具が普及し耕起と代掻きが行われ、これまでの直播きからより効率の高い移植栽培に変容して千年ほどになると言われる。この水田における撹乱により水田の生態系に何らかの変化が起こったかも知れないが、低温に強い北方系の生物種と、高温に強い南方系の生物種がこの撹乱を境に同じ水田で棲み分けを行ってきたのである。伝統的な稲作において、育苗が自然温度に従うものである以上、人が意図的に田植えの時期を早めたり遅らせたりすることはない。自然温度に従う恒常的な農事カレンダーは、千年以上の間繰り返されてきた。また、耕起・代掻きという水田における撹乱も人力・畜力の及ぶ程度であれば、土壌中の生物種にそれほど大きなダメージとはならなかった。

3-2 稲作の近代化

戦後の食糧(米)増産政策の中で多くの干拓地が出現した。効率と生産性を高めるためのありとあらゆる手法が取り入れられてきた。①化学肥料と農薬、②低温対策の保温資材、③田植え機や大型機械の開発と普及、④圃場整備と水管理がそれである。

化学肥料の普及は、農業の生産性を飛躍的に高め、農薬は除草作業などの労苦から農家を開放した。化学肥料と農薬は、生態系の破壊や水質の汚濁、健康被害の代名詞のように扱われる。それよりも、労苦からの開放は農家の田んぼへの思い入れを軽くし、田んぼを米の生産工場にしてしまう第一歩であったと考える。化学肥料は、その長年にわたる使用で田んぼから地力を奪い、農薬は、草一本ない虫一匹いないそんな田んぼの光景を子どもたちの心に植えつけてしまった。農家は、害虫と益虫の区別を知らないでいる。殺虫剤がすべての虫を殺してしまうので、害虫と益虫の区別を知る必要がなくなった。除草剤がすべての草を枯らせてしまうので、田んぼや畦道に咲く花をいつくしむ心を失ってしまった。子どもたちには、田んぼが近寄りがたいものとなり、遊びの場ではなくなっている。

保温資材の普及で、天候・気候に左右されない人の都合に合わせた農事カレンダーが可能になる。稲の無理な生育による病気には殺菌剤が使用されるようになり、農薬の使用とあわせ水田の微生物をも多様性を奪う結果となった。稲に限らず植物は、その生育において微生物や菌類の働きに助けられている。このことは、化学肥料や農薬の使用をさらに助長させことになる。

田植え機、コンバインが普及し20数年になる。滋賀県における普及は全国一であり、投資のため単位面積の収入は全国最下位にある(「しがの農林水産業」平成13年より)。滋賀県における水田経営の主なスタイルは兼業であり、機械や農薬を多用し休日(田植えはゴールデンウィーク)を中心にした農事カレンダーとなっている。このことで、4月下旬からの10日間でほとんどの水田が一斉に田植えを終える。過剰な代掻きと落水しての無理な田植え作業となり、その濁水が大きな問題となっている。また、この時期の耕起と過剰な代掻きは、北方系の生き物の繁殖に大きなダメージとなる。過剰な代掻きの結果生じるメタンガスの対策のために行われる中干しによって、田植え後の水田に繁殖の場を求めた種が、全滅に近い被害を受けてしまう。

圃場整備の本来の目的は、大区画化による農業経営の大規模化であり、農作業の効率化を図り、農地を少数の専業農家に集中させることにある。滋賀県では、その狙い通りの結果にはなっていない。もう一つの目的は、用排水を分離し、水田と排水路との落差高をとることによる乾田化と、それによる機械の大型化と水田の多用途化(水稲以外の栽培)である。用排水の分離は、水田と水路との水の相互の流れを分断し、水田の栄養分を排水路に流す(表面排水、暗渠排水、浸透水)だけの水の流れに変えてしまい、また水生生物(特に魚類)の移動を阻害し、水田での繁殖ができなくなっている。化学肥料や農薬だけではなく、水田の集合体の構造そのものが生物の多様性をそこない、なお一層化学肥料や農薬に頼らなければならない悪循環を起こしている。

日本の自然環境や特有の生態系を支えてきた水田が、近代化に伴う食糧生産による公益性のみが語られるようになり、お金にはならないが間違いなくかつては水田が生み出していた生命を省みられなくなってしまった。農村の生態系をどうやって守るかということを考えた時、最初になぜ悪くなったかという原因をはっきりさせておく必要がある。私は、農村地域の都市化・混住化、農薬・肥料の多投入、圃場整備によるビオトープの減少、この三つが大きな原因だと考えている。

3-3 不耕起稲作

耕起・代掻きを行わない稲作技術を不耕起稲作という。水田の生き物に対するダメージをなくすために行われる技術ではなく、有機栽培への最も近道として注目を集めている正当な稲作技術である。また、耕起・代掻きをはぶく省力が目的ではなく、耕起・代掻きをむしろ積極的に否定しているのである。ここでは、その詳細を述べることは割愛するが、耕起・代掻きを行わない結果として、水田における生物多様性が実現する。

理屈抜きで現実の不耕起水田を見ると植物プランクトン・動物プランクトン・原生動物・藻類・水生昆虫(昆虫の幼虫を含む)・両生類・魚類・爬虫類・両生類・鳥類・哺乳類の多くの種が明らかに不耕起水田の周辺に現れる。理屈抜きでというのは、その生物層の豊かさは細かな調査によらずとも体感できる程であるからである。水田における食物連鎖の頂点にある鳥類が不耕起水田に集まるのは、餌が豊富であるという簡単な理由による。

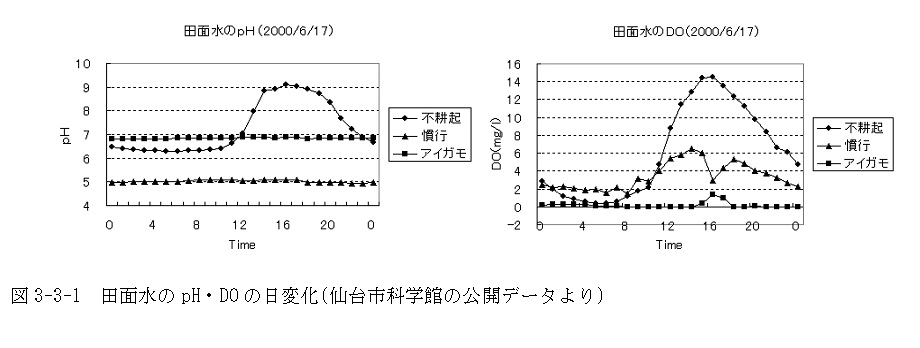

仙台市科学館の調査がある。不耕起水田・合鴨水田・一般水田の田面水の水質のいくつかをモニタリングしたものである。図3-3-1に、3圃場の田面水のpH・溶存酸素の日変化を典型的に表すものを示した。昼間の日照による水中の植物の光合成により溶存酸素が増加し、その後水中の動物の呼吸により溶存酸素が減収する様子が見て取れる。pHの変化は溶存酸素の増減に起因するものであると考える。不耕起水田と一般水田を比較すると、日中の溶存酸素は不耕起水田の方が、日の出前の溶存酸素は一般水田の方が多い。水中の動植物が、不耕起水田の方にはるかに多いことを示す。合鴨水田では、終日溶存酸素が少なく、無いに等しい。一般に合鴨農法は環境にやさしいというイメージがあるが、水田における食物連鎖の頂点である鳥類のみが占有する非常に偏った環境にあると言える。また、水田をビオトープと考える場合、本来そこにいないはずの生き物を意図して入れることは間違いである。

他の水田に無く、不耕起水田に目立つのは藻類の繁茂である。アミミドロ・サヤミドロ等の藻類が水田を覆いつくしてしまう。この藻類が大量の酸素を発生し、他の動物の生息を可能にしているものと思われる。藻類・プランクトンを食物連鎖の引き金とし、数10羽のカルガモが定住しヒナをかえしている。私の実験水田は数100m離れた所3ヶ所に分散しているが、それぞれに同じ様子が見られる。他の一般の水田ではなく、明らかに私の実験水田である不耕起水田にだけ見られる現象である。

耕起・代掻きをしなければ、土の中で卵や種子あるいは生体で越冬した多くの生物種がそのまま春を向かえ生育することになる。このことは明らかな事実であるが、水田の周辺のどこにもいない種が水田で増えることは考えにくい。圃場整備の結果、水の循環はたたれているはずである。今まで何所にいたのだろうかというのが、素直な疑問である。例えば、メダカやカイエビ・ホウネンエビなどのいなくなったと思われている種が不耕起水田に突然現れることがある。人の目につかないどこかにいたのか、揚水と共に琵琶湖からやってきたとしか考えようがなく、これは推測の域を出ない。いずれにしても、少数が何所かでひそかに生息している種が、不耕起水田において繁殖するのであろう。

他の稲作技術では落水・湛水・間断潅水の複雑な水管理を行うのに対して、不耕起稲作では、田植えから収穫まで湛水状態を保つ。耕起によって有機質が土中に鋤きこまれないため嫌気的状態が続いてもメタンや硫化水素の発生が少なく、水稲(みずイネ)の本来の親水的な性質を生かした常時湛水が可能になるのである。とりわけ滋賀県では6月中旬ごろに行われる中干しの行程で、水田における生き物の多くが死滅してしまう。代掻きによる濁水の流出がよく問題にされるが、中干しはあまり問題にされていない。農業における生物多様性の理解は、まだまだ先のことである。

農村環境を考えるとき、不耕起水田がビオトープのネットワークを広げてくれる可能性が高いと考えている。近年、不耕起水田の冬期湛水による湿田化により、さらに積極的なビオトープの創出が各地で取り組み始められている。不耕起稲作は稲作を犠牲にしてビオトープを創出するのではなく、生物多様性を稲の生育の味方につけた正当な稲作技術なのである。私は、不耕起稲作がさらに普及することを望んでいる。

コメント